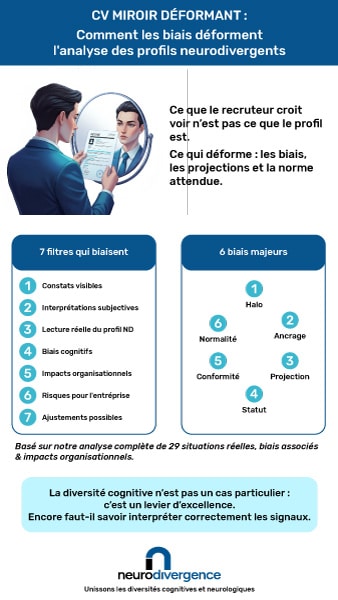

CV Miroir Déformant : comment les biais transforment l’analyse des profils neurodivergents

Lorsqu’un recruteur analyse un CV, il pense évaluer un parcours, des compétences ou un potentiel.

En réalité, ce qu’il voit est souvent filtré, déformé ou amplifié par des mécanismes inconscients : biais cognitifs, projections, attentes normatives, références personnelles ou critères implicites.

Pour les profils neurodivergents, cette déformation peut être encore plus marquée : communication directe, parcours atypiques, hypercompétence, polyvalence ou besoins d’ajustements simples sont souvent mal compris… et mal interprétés.

Résultat : des candidats brillants sont écartés, non pas pour ce qu’ils sont, mais pour ce que l’on croit voir… mais à travers un miroir déformant.

Cet article explore ces distorsions, leurs impacts organisationnels, et comment restaurer une analyse juste, factuelle et inclusive.

Date de publication :

Date de mise à jour :

Le CV : un support objectif, une lecture subjective

Un CV n’est jamais interprété de manière neutre. Il active immédiatement :

- des attentes implicites (“un bon CV tient sur une page”),

- des représentations personnelles (“un parcours linéaire = stabilité”),

- des croyances (“trop d’expériences = instable”),

- des comparaisons (“il est plus expérimenté que le manager”).

Un même CV peut donc être perçu comme rassurant ou menaçant, cohérent ou confus, brillant ou “trop” brillant… selon la sensibilité du lecteur, sa culture, ses peurs ou sa propre histoire professionnelle.

Pour les profils neurodivergents, cette lecture projective est amplifiée par leur communication directe, leurs parcours non linéaires ou leur polyvalence perçue comme “trop”.

Concordance ou Potentiel : la différence entre compétences et capacités

Encore aujourd’hui, le CV est utilisé comme un outil de correspondance mécanique plutôt que comme un support d’évaluation du potentiel réel. On tente de faire correspondre des Hard Skills à une liste de missions, d’ajouter une couche de Soft Skills, mais on oublie l’essentiel : les Native Skills, ces capacités intrinsèques, innées, qui déterminent la manière dont une personne apprend, raisonne, s’adapte et coordonne les situations complexes.

Certaines personnes suivent des études de management pour acquérir des compétences relationnelles, décisionnelles ou organisationnelles. D’autres les détiennent naturellement et les affinent par l’expérience. Pour elles, certaines formations ajoutent peu de valeur, car elles consolident des compétences déjà présentes, parfois depuis toujours.

À l’inverse, une personne qui ne détient pas certaines capacités innées pourra développer des compétences “par méthode”, mais celles-ci s’appliqueront difficilement dans des environnements changeants, sous pression, ou riches en interactions humaines.

Une compétence s’exécute ; une capacité s’adapte.

C’est l’une des raisons majeures des dysfonctionnements managériaux en entreprise : des managers “compétents” mais dépourvus des capacités nécessaires pour guider, coordonner, ajuster, stabiliser, arbitrer ou accompagner les équipes. Ils reproduisent des méthodes apprises, sans pouvoir les adapter aux profils, aux situations, aux enjeux ou aux contraintes du terrain.

À l’inverse, les personnes dotées des capacités naturelles nécessaires ne se voient pas “au-dessus” des autres ; elles se vivent comme des facilitateurs, des régulateurs et des guides. Leur performance individuelle nourrit la performance collective, et non l’inverse.

Ces désalignements coûtent cher aux organisations : RPS (burn-out, black-out,…), erreurs humaines, désengagement, tensions internes, perte de potentiel, rigidité, et fragilité managériale.

Le “miroir déformant” : comment les biais transforment l’analyse

Dans nos analyses (29 situations réelles étudiées), plusieurs filtres récurrents ont été identifiés :

Les 7 filtres qui déforment l’évaluation

- Constats visibles (éléments factuels du CV)

- Interprétations subjectives

- Lecture réelle du profil ND (souvent ignorée)

- Biais cognitifs

- Impacts organisationnels perçus

- Risques supposés pour l’entreprise

- Ajustements possibles… rarement envisagés

Chaque étape crée un écart entre la réalité du candidat et la projection du recruteur.

Les biais cognitifs les plus fréquents

Dans nos analyses (29 situations réelles étudiées), plusieurs filtres récurrents ont été identifiés :

Les 7 filtres qui déforment l’évaluation

- Halo négatif : Un détail est amplifié jusqu’à contaminer toute l’analyse.

- Ancrage : On se focalise sur un élément (“jamais fait X”) et tout est évalué à partir de lui.

- Projection : On attribue au candidat des intentions que l’on redoute soi-même. “Il veut prendre ma place”, “Il conteste”, “Il ne restera pas”.

- Normalité : Tout écart aux normes implicites devient suspect : communication directe, intérêts intenses, style atypique,…

- Conformité : Rigidité face aux CV “hors standards”, aux parcours non linéaires ou à la polyvalence.

- Statut, Prestige : Les diplômes, écoles ou cabinets influencent la crédibilité perçue.

Ces biais ne sont pas volontaires : ils sont automatiques, humains et universels, mais ils ont des effets disproportionnés sur les profils neurodivergents.

Les impacts sur les profils neurodivergents

Les profils neurodivergents sont souvent :

- plus compétents que leur CV ne le laisse voir

- plus rapides à apprendre que ce que les recruteurs supposent

- plus efficaces dans les environnements structurés et cohérents

- plus capables de transversalité, d’analyse systémique et d’innovation

Pourtant, ils sont souvent perçus comme :

- trop atypiques

- trop compétents

- trop “intenses” ou trop passionnés

- trop différents du modèle attendu

- trop…

Le “trop” devient un motif de rejet, alors qu’il devrait être un levier de performance.

Les risques pour l’entreprise

Écarter des profils neurodivergents à cause de biais crée des dommages invisibles mais majeurs :

Risques humains

- perte de talents et difficultés à les fidéliser

- perte de potentiel individuel

- faible autonomie des équipes

- manque de montée en compétences

- infantilisation ou micro–management excessif

- augmentation des RPS (fatigue, surcharge, incompréhensions, conflits)

- homogénéisation cognitive des équipes

Risques organisationnels

- décisions biaisées et erreurs d’analyse

- manque d’innovation & de créativité

- reproduction des modèles obsolètes

- rigidité des pratiques RH et managériales

- processus inadaptés ou non optimisés

- erreurs répétées faute de vision systémique

- dégradation du climat social

Risques business

- perte de productivité

- perte de performance globale

- faible agilité organisationnelle

- perte d’engagement des collaborateurs

- erreurs de recrutement coûteuses

- compétitivité réduite

- difficulté à gérer la complexité, les imprévus et les transformations

La diversité cognitive n’est pas un cas particulier : c’est un levier stratégique pour les organisations modernes.

Comment rétablir une lecture juste ?

Voici les leviers les plus efficaces :

- Recentrer l’analyse sur des faits : Clarifier ce qui est vraiment requis vs. ce qui relève d’une norme implicite.

- Développer la communication objective : Distinguer faits, ressentis, interprétations.

- Reconnaître les biais pour les neutraliser : Les identifier suffit souvent à modifier la manière d’évaluer.

- Considérer le potentiel autant que l’historique : Surtout pour des profils neurodivergents dotés d’une capacité d’apprentissage exceptionnelle.

- Former les managers et RH à la diversité cognitive : Comprendre les fonctionnements des profils neurodivergents pour éviter les interprétations erronées.

Méthodes complémentaires d’évaluation : l’énergétique et la graphologie

Au-delà des leviers de recrutement classiques et des recommandations proposées dans cet article, il existe d’autres approches permettant d’évaluer plus finement l’adéquation d’un profil à un poste.

Certaines organisations explorent désormais des méthodes complémentaires comme :

- l’analyse énergétique, qui permet d’évaluer l’alignement cognitif, émotionnel et décisionnel d’un profil avec un environnement, un rôle ou une équipe. Cette approche, issue de l’observation fine des interactions humaines, apporte un éclairage différent sur les dynamiques, la compatibilité et les sources potentielles de friction ou de fatigue ;

- la graphologie, utilisée par certains experts pour analyser la cohérence, la stabilité, le rythme cognitif ou la structuration interne d’un individu, au-delà des éléments visibles dans un CV.

Ces méthodes ne remplacent pas l’évaluation classique : elles l’enrichissent en révélant des dimensions difficiles à percevoir via les outils traditionnels. Elles peuvent notamment aider à réduire les interprétations erronées, affiner la compréhension du fonctionnement réel d’un candidat et orienter la prise de décision lorsque le doute s’installe.

Conclusion

Les profils neurodivergents ne sont pas “difficiles à lire” : ce sont nos filtres qui déforment leur lecture.

Restaurer une analyse juste consiste à :

- comprendre ce qui se joue dans l’esprit du recruteur

- identifier les mécanismes qui déforment la perception

- et transformer ces biais en opportunités de lecture plus fine

La diversité cognitive n’est pas une exception : c’est un levier d’excellence et d’innovation. Encore faut-il savoir interpréter correctement les signaux.